Die Stockente ist die größte und am weitesten verbreitete Schwimm- bzw. Gründelente Europas. Sie wird maximal 58-60 cm lang, erreicht eine Spannweite bis zu 95 cm, ein Maximalgewicht von ca. 1500 g und ein Höchstalter von über 40 Jahren.

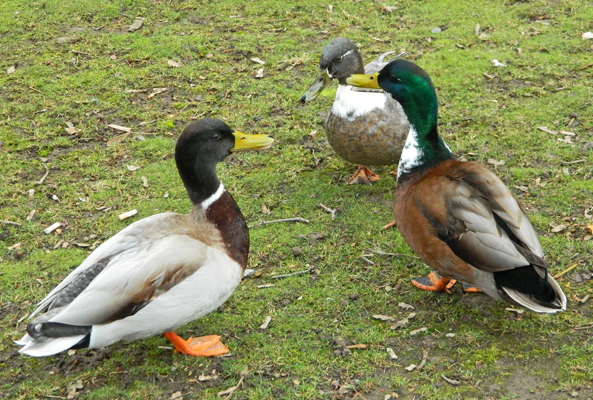

Der Schnabel adulter Stockenten ist immer gelblich. Bei Erpeln im Prachtkleid ist er leuchtend gelb mit schwärzlicher Spitze und Nasenlöchern. Bei adulten Weibchen, Jungenten und Männchen im Schlichtkleid ist er gelblich mit verschiedenen schwarzen, grauen oder braunen Zeichnungen. Die Beine von Stockenten (und vielen Hybriden) sind orange. Der Spiegel in den Flügeln ist bei Stockenten metallisch blau, und die Iris bernsteinfarben. Mit diesen Erkennungsmerkmalen lassen sich Stockenten verlässlich bestimmen.

Adulte Stockerpel besitzen im Prachtkleid einen metallisch grün schimmernden Kopf. Darunter schließt sich ein dünner, weißer Halsring an. Die Brust ist dunkelbraun, und ist zum Bauch hin mit einer weißlichen Wölbung durchsetzt. Der Bauch und die Flanken sind weißgrau. Die obere Rückenpartie ist gräulich, und wird in Flügelhöhe in Richtung Steuer schwarz - hier sitzen auch die schwarz glänzenden "Erpellocken". Die Flügel sind oberseits grau - die Spiegel sowie die weißen Bänder ober- und unterseits der Spiegel und Armschwingen und die bräunlichen Schirmfedern einmal ausgenommen.

Bei den zahllosen Stockentenhybriden treten verschiedenste Zeichnungen und Färbungen auf. So gibt es Erpel mit grün metallischem Kopf, schwarzer oder weißer Brust und ansonsten komplett bräunlich erscheinendem Gefieder. Auch komplett dunkelbraune Stockerpel sind häufig.

Jungvögel, adulte Weibchen und Erpel im Schlichtkleid der Stockente besitzen einen gräulichen Kopf mit einem weißlichen Überaugenstreif und einer weißlichen Kehle. Die Brust ist typisch beigebraunweiß gewölkt, der Bauch weißlich. Die Flanken und der Rücken besitzen eine kryptische, beigebraune und für die Art deutlich bestimm- und erkennbare Zeichnung.

Lautäußerungen

Die Stockente ist sehr ruffreudig. Männchen und Weibchen haben dabei unterschiedliche Rufe. Die Erpel lassen ein gedämpftes „räb“ hören, das sie gelegentlich auch gereiht als „rääb-räb-räb-räb“ mit abfallender Tonhöhe und Lautstärke äußern. Bei den Weibchen gibt es ähnliche Rufreihen, die jedoch eher nach „wak wak wak“ oder auch „wäk wäk wäk“ klingen. Eine Reihe von Rufen sind mit der Balz verbunden. Dazu zählt der charakteristische Grunzpfiff der Männchen, der lautmalerisch mit „gerijib“ oder „fihb“ umschrieben wird. Er erklingt besonders häufig, wenn die Erpel während der Balz die Schnäbel eintauchen und anschließend Kopf und Körper hochreißen.

Hybridisierungen und Fehlfarben

In den Ballungszentren (Mittel-)Europas, in den stark urbanisierten Bereichen, treten seit den 1970er Jahren vermehrt nicht arttypische Stockenten auf, die zum einen andere Färbungen aufweisen, zum anderen treten auch andere morphologische Phänomene wie z.B. Federhauben, Riesenwuchs (Enten mit tetraploiden anstatt normalerweise diploiden Chromosomensätzen), und andere Eigenheiten auf.

Besonders im Ballungsgebiet Rheinland-Ruhrgebiet sind diese Enten häufig an verschiedenen Gewässern zu beobachten

Folgende Zeichnungs- und Färbungstypen können regelmäßig auftreten:

Männliche Individuen:

- Wildfarben, aber Halsring zu breit.

- Wildfarben, aber weißer Brustlatz.

- Wildfarben, aber graue Brust, oft allgemein zu dunkel, Halsring kann fehlen.

- Wildfarben, aber allgemein zu hell oder grau bestäubt, Kopf matt.

- Wildfarben, aber Braun der Brust seitwärts erweitert, Halsring bisweilen zu breit.

- Rotbraun gefärbt, weißer Brustlatz, Kopf grün schillernd.

- Komplett weiß gefärbt, Schnabel gelb-orange.

- Schwarz mit grünem Metallglanz gefärbt, Schnabel und Beine normal oder ebenfalls dunkel gefärbt.

- Übergroß (Tetraploider Chromosomensatz), wildfarben, braun, rotbraun mit grünem Kopf, weiß oder weiß-gescheckt, z.T. zu hell oder zu dunkel und teilweise mit zusätzlichen weißen Markierungen.

- Sonstige Färbungen bzw. Federnhauben u.ä.

Anomalien bei Weibchen:

- Wildfarben, aber weißer Halsring.

- Wildfarben, aber weißer Brustlatz.

- Wildfarben, aber allgemein zu dunkel.

- Wildfarben, aber allgemein zu dunkel mit weißem Halsring.

- Wildfarben, aber allgemein zu hell, Arm- und Handschwingen oft hell bis weiß.

- Creme- bis isabellfarben, dunkle Federzeichnung aufgehellt, Arm- und Handschwingen hellgrau.

- Dunkel- bis schwarzbraun gefärbt, weißer Brustlatz.

- Dunkel- bis schwarzbraun gefärbt, Hals, Brust und Bauch vorne weiß, oft weiße Sprenkel.

- Dunkel- bis schwarzbraun gefärbt, leicht grün schillernd, weißer Brustlatz, z.T. auf Kopf, Hals und

Bauch ausgedehnt.

- Komplett weiß gefärbt, Schnabel gelb-orange.

- Schwarz mit grünem Metallglanz gefärbt, Schnabel und Beine ebenfalls dunkel gefärbt.

- Übergroß (Tetraploider Chromosomensatz), hell wildfarben, ockergelb, weiß oder weiß-gescheckt, dunkle Federzeichnung (sofern vorhanden) z.T. aufgehellt.

- Sonstige Färbungen(z.B. komplett grau gefärbt).

Die farblich andersartigen Stockenten müssen nicht zwangsläufig auch genetisch verändert sein, jedoch scheinen sich hier über einen langen Zeitraum (viele Jahrzehnte lang) bestimmte genetische Faktoren durch Hybridisierung etabliert zu haben. Besonders auffällig ist, dass man diesen Stockenten vor allem in Parks sowie auf Flüssen, Bächen, Kanälen und Stehgewässern nahe der urbanisierten Bereiche antrifft. Auf den Parkgewässern kann der prozentuale Anteil von nicht wildfarbenen oder übergroßen Stockenten insgesamt deutlich über 50% den wildfarbenen Stockenten gegenüber betragen. Auffällig ist, dass diese "Nicht-Wildenten" an urbane Bereiche angepasste Verhaltensweisen besitzen.

Die Stockente ist die häufigste Ente der Nordhalbkugel.

Anas platyrhynchos ist nicht nur die Stammform der europäischen Hausente, sondern auch die Stammform der asiatischen Laufente. Zudem hybridisiert die Art relativ häufig mit anderen Entenvögeln, wo diese mit der Stockente in der Brutzeit zusammentreffen.

Auch sind tetraploide Stockenten bekannt (also Individuen mit einem vierfachen Chromosomensatz anstatt mit einem diploiden (zweifachen)), diese Individuen werden deutlich größer als Stockenten mit diploidem Chromosomensatz.

Die Brutsaison verbringen Stockenten im Einzugsbereich von Stand- und Fließgewässern vielfältigster Ausprägung und Größe. Bevorzugt werden deckungsreiche Uferabschnitte eutropher Gewässer. Aber auch die Salzwiesenbereiche an den Meeresküsten sind den Stockenten nicht fremd, sie brüten hier ebenso wie in großen Schilfgebieten außerhalb jeglicher Siedlungsbereiche. So findet man zu allen Jahreszeiten Stockenten auch an den Meeresküsten.

Zur Mauser ziehen sich die Vögel an störungsarme Gewässer bzw. auf größere Teiche mit nahrungsreichen Flachwasserbereichen und Deckung bietenden Schilf- und Gehölzsäumen zurück.

Im Herbst und Winter versammeln sich Stockenten z.T. zu mehreren Tausend Individuen auf größeren Teichen und Seen, Talsperren, Speicherbecken sowie auf größeren Flüssen und anderen Gewässern.

Ähnlich wie bei anderen Arten (z.B. der Amsel), findet auch bei der Stockente ein Prozess der Verstädterung statt. Stockenten bewohnen in Siedlungsräumen Gewässer aller Art - besonders Teiche und Weiher in Parks, aber auch Feuerlösch- und Gartenteiche. Die Verstädterung der Art ist bedingt durch die anspruchslose Wahl des Niststandortes, sowie der omnivoren Ernährung.

Besonders auffälig ist auch die hohe Anzahl an Männchen in kleinsten, temporär geprägten Nassbereichen in Parks u.ä. Habitaten zu Beginn der Brutzeit - hier werden dann aufgrund von Mangel an weiblichen Stockenten auch andere Männchen begattet.

Trotz der opportunistischen Ernährungsweise bevorzugen Stockenten überwiegend pflanzliche Nahrung - z.B. Samen, Algen und Wasserlinsen. Ergänzend gehören auch Schnecken, Würmer, Kaulquappen, kleine Krebstiere, kleine Fische, Wasserinsekten und andere Kleinlebewesen zum Nahrungsspektrum der Art.

Die Zusammensetzung der Nahrung unterliegt jahreszeitlichen Schwankungen. So ernähren sich mitteleuropäische Populationen vor und während der Brutzeit fast ausschließlich von pflanzlicher Nahrung. Nach dem Schlupf der Küken ist das Nahrungsangebot in der Regel so groß, dass sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung aufgenommen wird. Nach dem Flüggewerden der Jungtiere suchen die Vögel zunehmend auf Äckern nach Nahrung. Im Siedlungsbereich gehören - vor allem im Winter - auch Brot und andere Küchenabfälle zum Nahrungsspektrum der Stockente. Die Nahrung wird entweder von der Wasseroberfläche aufgenommen oder durch Gründeln vom Gewässerboden. Wie alle Schwimmenten tauchen Stockenten nicht mehrere Meter tief im Wasser - beim Gründeln ragt immer der Stoß des Tieres aus dem Wasser.

Die Paarung findet bei Standvögeln bereits im Herbst statt, bei ziehenden Individuen im Frühjahr. In den Herbstmonaten, wenn die Erpel ins Prachtkleid gemausert haben, beginnt die Gemeinschaftsbalz der Erpel. Diese dient der Gruppenbildung artgleicher Tiere. Im Januar bis Februar findet die so genannte Reihzeit statt, in der sich mehrere Erpel um wenige Weibchen scharen, sich „einreihen“, erst danach beginnt die Paarbildung.

Die Brutplätze werden - sofern diese verlassen wurden - von Ende Februar bis April wieder besetzt. Die Niststandorte sind vielseitig. Die Nester werden häufig - versteckt am Boden - an bzw. in Uferböschungen angelegt, aber auch bis zu 3 Kilometer vom Wasser entfernt. Stockenten brüten außerdem auch auf Baumstümpfen, in Baumhöhlen, in Greifvogel- und Krähennestern und sogar auf Gebäuden und Balkonen. Das Nest ist eine flache Mulde, die vom Weibchen mit Pflanzenhalmen ausgepolstert wird. Zu Beginn der Brutzeit im März verlässt der Erpel den Brutplatz. Es findet eine Jahresbrut mit einer Gelegegröße von 1 bis 16 Eiern statt. Nach 25 bis 28 Tagen schlüpfen die Küken und verlassen als Nestflüchter bereits in den ersten 12 Stunden das Nest. Nach weiteren 8 Wochen sind die Jungtiere flügge.

Bezüglich des Zugverhaltens zeigt die Art eine große Variabilität. In Ost- und Nordeuropa sind Stockenten meist Zugvögel und wandern ab Oktober nach Mittel-, West oder Südwesteuropa ab. Vögel aus West- und Südeuropa sind dagegen zumeist Standvögel. Individuen aus Mitteleuropa sind Standvögel oder Strichzieher.

Die Stockente wird in zwei Unterarten unterteilt:

- Anas platyrhynchos platyrhynchos (Nominatform): Kommt in der gesamten Holarktis vor, von Europa und Nordafrika (die mediterrane Küstenregion von Marokko, Algerien, Tunesien und wohl auch Ägypten) über Asien bis nach Nordamerika (hier fehlt die Art im äußersten Norden in den Gebieten der Tundra von Kanada bis nach Maine und ostwärts bis nach Nova Scotia - ihren nordamerikanischen Verbreitungsschwerpunkt hat sie in North und South Dakota, Manitoba und Saskatchewan).

In Europa fehlt die Stockente lediglich in höheren Gebirgslagen von über 2000m. In Asien erstreckt sich die Verbreitung bis in den Osten des Himalajas, große und zu kalte Tundragebiete werden gemieden. Überwinterungsgebiete befinden sich in Mexiko, Nord-Afrika, Indien, Südchina und Borneo.

- Anas platyrhynchos conboschas: Das Verbreitungsgebiet dieser Unterart beschränkt sich auf die Küstengebiete des Südwestens von Grönland.

In Australien und Neuseeland wurde die Stockente im 19. und 20. Jahrhundert eingeführt. Ihre Verbreitung beschränkt sich auf die Gebiete, die dem Klima der Nordhalbkugel entsprechen. Aufgrund der klimatischen Ansprüche ist die Art vergleichsweise selten und kommt überwiegend auf Tasmanien, im Südosten Australiens sowie in einem kleinen Gebiet im Südwesten Australiens vor. In Australien wurde sie frühestens 1862 eingeführt und hat sich vor allem seit den 1950er Jahren auf dem australischen Kontinent ausgebreitet. Sie nutzt hier überwiegend urbane Räume oder sehr stark agrarisch überformte Landschaften, und wird nur selten in Regionen beobachtet, die nicht dicht vom Menschen besiedelt sind.

Auf Neuseeland wurden im späten 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein regelmäßig Stockenten ausgewildert, vor allem auf der Nordinsel. In den 1950er begann sich die Stockente sehr stark auszubreiten, was zu einer Ansiedlung auch auf der Südinsel führte. Bereits 1981 wurde der neuseeländische Bestand auf mehr als fünf Millionen Individuen geschätzt. Stockenten finden sich heute auch auf Stewart Island und anderen, kleineren Inseln vor der neuseeländischen Küste. Die Einführung der Stockente in Neuseeland wird heute als problematisch eingeordnet. Unter anderem bastardiert die Stockente mit der einheimischen Augenbrauenente. Erste Hybride zwischen Stockenten und Augenbrauenenten wurden bereits 1917 gemeldet, inzwischen geht man davon aus, dass in allen Augenbrauenenten-Populationen Stockenten eingekreuzt sind. Am Gefieder sind Hybriden bereits in der dritten Generation nicht mehr erkennbar.

Die IUCN / BirdLife International stuft die Stockente weltweit als "LC = Least Concern" - also als "Nicht Bedroht" - ein.

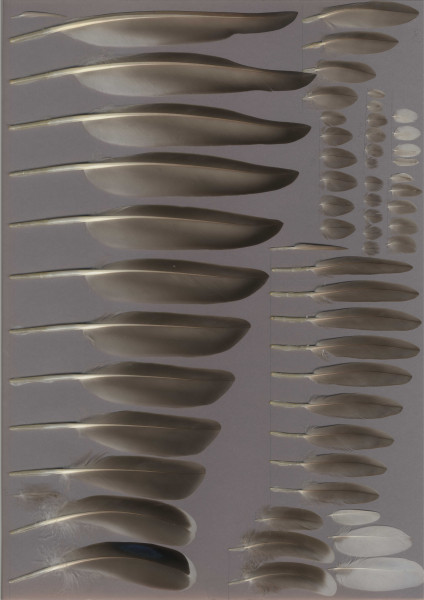

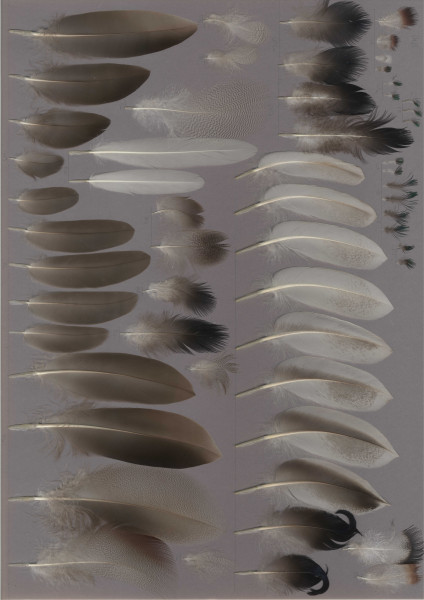

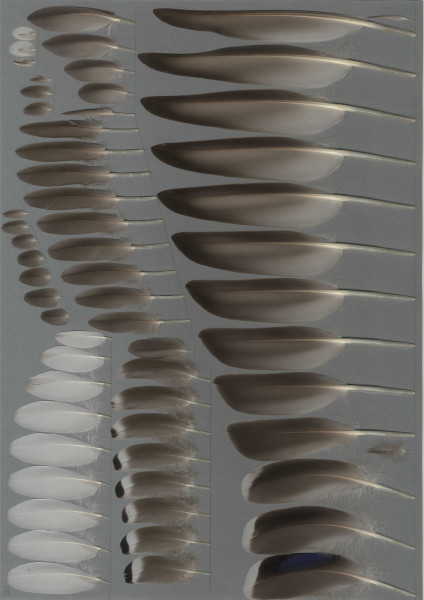

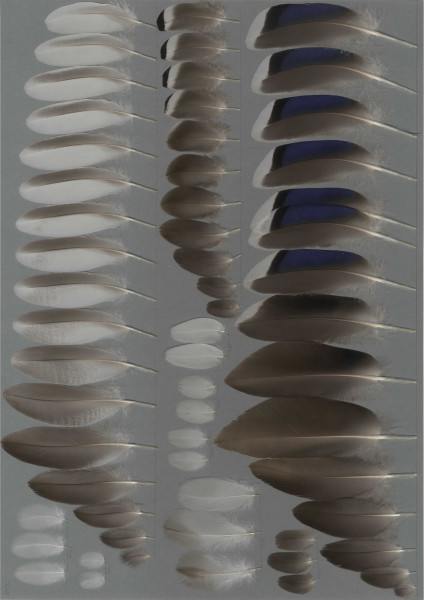

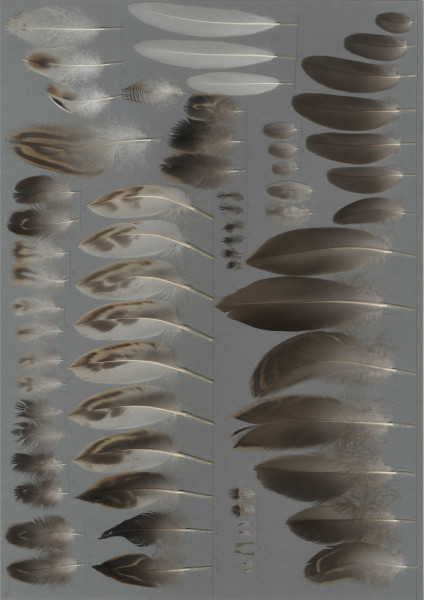

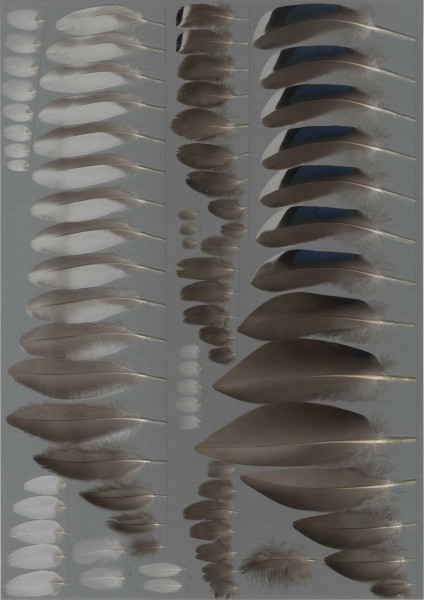

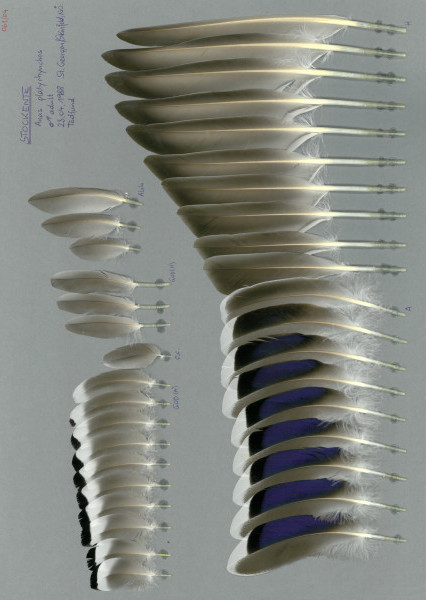

Federn von Stockenten in Form von Mauserfedern, Rupfungen und Rissen findet man häufiger an den verschiedensten Gewässern. Als Prädatoren sind hier Füchse, Marder sowie Habichte (auch schon einmal Bussarde, Milane oder Rohrweihen sowie Seeadler) zu nennen.

Auch Verkehrsopfer sowie Scheibenanflüge sind bei der Stockente recht häufig.

-

WA

nicht gelistet

-

Verordnung (EG) Nr. 865/2006

nicht gelistet

-

Bundesnaturschutzgesetz §44

besonders geschützt